ショックレスハンマーの選び方や用途、コンビハンマーとの違いについて解説します

目次

ハンズクラフト西日本最大級の工具専門リユースショップです。

ハンズクラフト【工具専門】西日本最大級の総合リユースショップです。

当店は創業20年以上、工具・家電を中心に扱うリユース専門館です。お買取りした中古品を綺麗にメンテナンスして新たな価値を吹き込み、福岡・北九州地域を中心に沖縄や山口・広島まで14店舗を展開中です。各記事は工具専門のスタッフや、工具・家電の修理専門部門が監修・執筆しています。

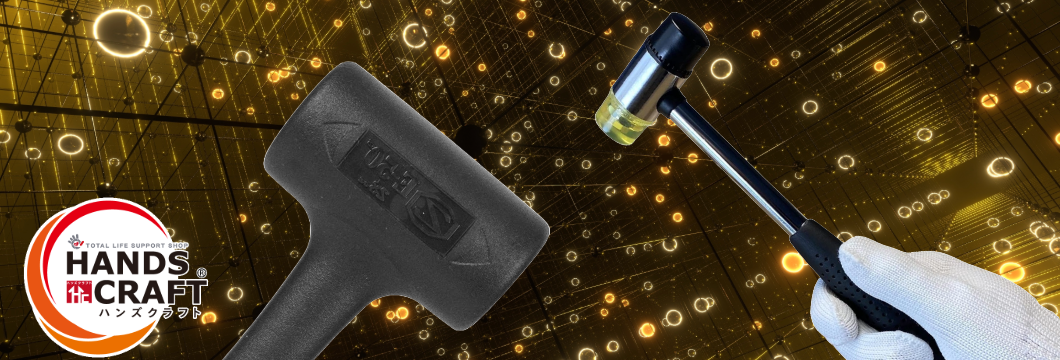

ショックレスハンマーは、打撃時の反動を「軽減」するハンマーで、反動軽減という特殊な構造を持つ工具として、多くの現場で重宝されています。

今回は、ショックレスハンマーについて選び方やメリット・デメリット、コンビハンマーとの違いについて解説していきます。

手工具を揃えようと考えられている方は、ぜひ最後まで読んで参考にされてみてください。

ショックレスハンマーとは

ショックレスハンマーは打撃時の反動を抑える「特殊な仕組み」を搭載した手持ちハンマーで、通常のハンマーと異なる最大の特徴として、ヘッド内部の空洞が挙げられます。

実はその空洞の中に、金属球やスチール製のディスクが収められていて、打撃時にこの部品が遅れて移動することで、反動となる衝撃を吸収する仕組みとなっています。

この構造のおかげで、同じ重量のハンマーと比べて効率的に打撃力を伝えることができ、また、手や腕に伝わる振動や反動を大幅に軽減することができます。

ちなみにメーカーによって名称が異なります。

■ショックレスハンマーの別称

- 無反動ハンマー

- コンポータンハンマー

- ノンリバウンドハンマー

さまざまな呼び方があるものの、基本的な仕組みはまったく同じです。

ヘッド部分の素材には一般的に樹脂やウレタン、ナイロンが使用されています。打撃対象を傷つけにくい特徴も選ぶポイントです。

ショックレスハンマーを使う具体的な場面

ショックレスハンマーの具体的な利用シーンを見ていきましょう。

■具体的な利用シーン

- 板金作業や治具の取り付け

- 機械・精密機器の組み立て調整

- 建設現場での杭打ちやクサビ打ち

- 家具の組み立て

- アウトドアでのペグ打ち

- 製造ラインでの部品組立

- 塗装面への作業

- 木材加工

上記の作業において、ショックレスハンマーは非常に有用です。とくに繊細な作業や、長時間の作業で真価を発揮します。

なぜなら通常のハンマーと比べて打撃時の反動が少ないため、作業者の疲労を軽減できるほか、打撃音も静かだからです。

※一般的な利用だと、メタルラックの組み立てがイメージしやすいでしょう。通常ハンマーならうるさいし傷がつくものの、ショックレスならその心配はありません。

またヘッド部分が樹脂やウレタンでコーティングされており、傷つきやすい部品や塗装面、木材の作業時も安心して使用できます。

精密な作業が必要な場面でも、適度な打撃力で正確な作業が容易にできるでしょう。

製造現場のような日々激しく使われる場所や、一般ユーザーがDIY作業に使う場面まで活躍します。

ただし反動を利用して叩き続けるような場面では、振り下ろす際にやや不便かもしれません。

ショックレスハンマーだと反動がないので、振り下ろしても返ってこないからです。そういった場合は通常のハンマーを使ってください。

ショックレスハンマーのメリット・デメリット

ショックレスハンマーは、作業効率を高める優れた特徴を持ちます。一方でいくつかの制約や、注意点もあるのです。

メリット・デメリットを正しく理解すれば、より効果的な活用が可能になります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

メリット

ショックレスハンマーは、以下のような優れたメリットがあります。

- 打撃時の反動と振動を大幅に軽減

- 手や腕への負担が少なく、長時間の作業が可能

- 通常のハンマーより効率的に打撃力を伝達

- 打撃音が静か

- 対象物を傷つけにくい

打撃時の反動を抑える特殊構造により、ショックレスハンマーではほぼ100%素材に力が伝わります。(通常のハンマーでは65%程度の打撃力になってしまう)

反動があるということは、手にも力が返ってくるという意味を表します。ショックレスなら手首への負担を軽減しつつ、より強い打撃力を得られるでしょう。

またヘッド部分に樹脂やウレタン素材を使用しているため、打撃音が抑えられ、夜間作業や住宅街での作業にも適しています。

さらに使用されている素材たちは対象物を傷つけにくい特徴があり、精密機器の組み立てや塗装面への作業でも安心です。

長時間の作業が必要な職人や、精密な作業を行う必要がある場面、反動をできるだけ抑えたい場合に良いでしょう。

デメリット

ショックレスハンマーのデメリットについてもご紹介します。

- 通常のハンマーと比べて高価

- 重量が若干重くなる傾向

- 用途が限定的

- 経年劣化による性能低下の可能性

- メンテナンスが必要

特殊な内部構造を持つため、一般的なハンマーと比べて2〜3倍ほど価格が高くなってしまいます。

また衝撃吸収機構が内蔵されている都合上、同じヘッドサイズの通常ハンマーと比べると重量増加が避けられません。

使用可能な場面も限られており、大きな衝撃を必要とする解体作業や、強い打撃力が必要な作業には不向きです。

さらに内部機構の劣化により、長期使用で衝撃吸収性能は低下する可能性があります。

加えて内部構造が複雑なので、定期的なメンテナンスが必要です。とくに頻繁な使用を行う場合、内部パーツの点検や交換が必要になることも。

購入前にこういったデメリットを知っておくと、自身の作業内容に適しているかどうか判断できるはずです。

ショックレスハンマーとコンビハンマーの違い

ショックレスハンマーとコンビネーションハンマーは、一見似たような工具に見えるかもしれません。しかしその構造や特徴は大きく異なります。

それぞれの特徴と使い分けを理解すれば、作業の効率と精度を高められるでしょう。

ここではコンビネーションハンマーとショックレスハンマーの違い、その使い分けについてご紹介します。

コンビネーションハンマーとは?

コンビネーションハンマーは、ヘッドの両端に異なる素材を組み合わせたハンマーです。

一般的に片側がスチール製で、反対側がナイロンやウレタン樹脂製となっています。

※両端の色が異なるハンマーなら、だいたいコンビネーションハンマーと思っても良いかもしれません。

この構造により、作業内容や対象物の素材に応じてヘッドを使い分けられます。

例えば強い打撃力が必要な場合はスチール面を使用し、傷つきやすい部分への作業時は樹脂面を使用する…といった具合です。

コンビネーションハンマーの特徴は、1本で2種類の打撃特性を持つ点にあります。この特徴により作業効率が向上し、工具の持ち運び数も減らせるでしょう。

組立作業や調整作業を行う際、異なる強さの打撃力が必要な場面で重宝します。

ショックレスハンマーとの違いや使い分け

ショックレスハンマーとコンビネーションハンマーは、それぞれ異なる特徴と用途を持つ工具です。

まずショックレスハンマーはヘッド内部に空洞があり、その中に金属球やスチールディスクを収めた特殊な構造を持っています。

打撃時に内部の部品が移動することで衝撃を吸収し、手や腕への反動を大幅に軽減。長時間の作業でも手が疲れにくくなります。

一方でコンビネーションハンマーは、ヘッドの両端に異なる素材を組み合わせた構造です。ショックを吸収する構造は備わっていません。

一般的に片側がスチール製で、反対側がナイロンやウレタン樹脂製です。作業内容や対象物の素材に応じて、ヘッドを使い分ける想定のハンマーとなっています。

使い分けについても見ていきましょう。

長時間の精密作業や反動を抑えたい場面では、ショックレスハンマーが適しています。

反対にコンビネーションハンマーは作業内容に応じてヘッドを使い分けたい場合や、1本で複数の作業をこなしたい場面で利用するのがおすすめです。

強い打撃力が必要な場合はスチール面を使用し、傷つきやすい部分への作業時は樹脂面を使用しましょう。

ショックレスハンマーの選び方

ショックレスハンマーを初めて選ぶ際は、まずヘッドの素材選びが重要なポイントとなります。初心者の方にはもっともポピュラーなウレタン製がおすすめです。

打撃力が強く、衝撃吸収性に優れているほか、作業音も静かで扱いやすい特徴があります。

サイズと重さはヘッド径32mm、重さ450g程度のものが扱いやすいでしょう。

この基準より大きすぎたり重すぎたりすると、コントロールが難しくなるかもしれません。可能であれば実店舗で、実際に手に持って確認してみてください。

柄(グリップ)の選択も重要です。グラスファイバー製は耐衝撃性に優れ、長時間の作業でも疲れにくい特徴があります。

またウレタン製の柄は、ヘッドと一体型になっているものが多いです。抜け落ちの心配がないため、初心者でも安心して使用できます。

持ちやすさは滑り止め加工有無や、手にフィットする形状かどうかを確認しましょう。

よくある人間工学に基づいた設計のものなら、長時間の作業でも疲れにくく、作業効率を高められます。

初めて購入する際は上記ポイントを参考にしつつ、自分の用途や作業内容に合わせて選択してください。

高価な商品を選ぶよりも、まずは扱いやすい基本的なモデルから始めるのがおすすめです。

ショックレスハンマーを買うならオススメしたいメーカー

ショックレスハンマーを選ぶ際、メーカーによって特徴や性能が大きく異なります。

数多くのメーカーがある中で、とくに信頼性が高く、品質の安定した3社をピックアップしました。それぞれのメーカーの特徴と代表的な製品を見ていきましょう。

トラスコ中山(TRUSCO)

トラスコ中山(TRUSCO)は、長年の実績を持つ日本の工具メーカーです。ショックレスハンマーの分野でも高い信頼を得ています。

同社の製品は内部に散弾を入れた独自の衝撃吸収システムを採用しており、効率的な打撃力の伝達と優れた反動軽減を実現しました。

とくにヘッド部分は特殊成型のウレタン樹脂を使用し、高い耐久性を実現。ヘッドと柄が一体型構造となっているため、抜け落ちの心配もありません。

長期間安心して使用できるでしょう。打撃音も静かなため、工場や住宅地での作業にも適しています。

品質面では-20℃から90℃までの耐熱性を備え、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性にも優れているほど。さらにリサイクル可能な環境配慮設計も特徴となっています。

そんな同社のおすすめ製品は、ウレタンショックレスハンマー「TPUS-10」です。

約520gの軽量設計で扱いやすく、プラスチック製品や木製品の組み立てから、鉄板・金物の打ちつけ作業まで幅広く対応。

打撃面の硬度は90~95Aを実現し、耐久性も確保しました。

価格面でもコストパフォーマンスが高く、初心者からプロまで幅広いユーザーに支持されている製品です。

初めてショックレスハンマーを購入する方なら、扱いやすさと信頼性の観点からトラスコ製品は非常におすすめできます。

PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLSは、1878年創業のスイスを代表する高級工具メーカーです。優れた品質管理と革新的な技術力で、世界中のプロから高い評価を得ています。

同社のショックレスハンマーに見られる特徴は、独自開発したスチールディスク方式による衝撃吸収システムです。

このシステムにより打撃時の反動を効果的に抑制しながら、より正確な打撃力の伝達を実現しました。

また全ての製品がスイス国内で製造され、厳格な品質検査を経て出荷されています。

製品の特徴として、ヘッドの交換が可能な設計を採用。樹脂やスチール、銅と作業内容に応じて最適なヘッドを選択できるのも嬉しいポイント。

グリップ部分には人間工学に基づいた設計を採用し、長時間の作業でも疲労を軽減できるよう配慮されています。

おすすめ製品は「PB 300」シリーズです。ナイロン製とプラスチック製2種類のヘッドが付属し、精密機器の組立から一般的な作業まで幅広く対応。

特殊な熱処理を施したスイス製スチールを使用したシャフトは、優れた耐久性と適度な弾力性を備えています。

価格帯は他社製品と比べて高めですが、精度や耐久性、作業効率において卓越した性能を発揮できるでしょう。

精密な作業や、ハードに使うプロの現場使用を想定している方におすすめの製品です。

近与(KONYO)

近与(KONYO)は、新潟県三条市に拠点を置く老舗の工具メーカーです。

刃物金物の製造からスタートし、現在はプロ向けおよびDIY関連用品全般の製造・卸業を手がけています。

同社のショックレスハンマーの特徴は、グラスファイバー柄を採用した「高い耐久性」と「優れた衝撃吸収性能」です。

とくに「大五郎」シリーズなら、長時間の作業でも手や腕への負担を効果的に軽減できるでしょう。

製品の特長として電気絶縁性が高く、機械修理作業にも安心して使用できます。

また柄の先端には紐を通せる設計が施されており、作業中の落下防止にも配慮されているのが特徴です。

おすすめ製品として「ショックレスハンマー大五郎 グラスファイバー柄(11723)」があります。

約740gの重量と330mmの全長で、扱いやすいサイズバランスを実現。機能性と堅牢性を兼ね備えた製品として、プロからDIYユーザーまで幅広い支持を得ています。

価格面でも手頃な設定となっており、品質と使いやすさのバランスが取れた製品を求める方ならとくにおすすめです。

三条の金物産地ならではの確かな品質管理と、長年の実績に基づく技術力が製品に活かされています。

まとめ

今回はショックレスハンマーについて選び方やメリット・デメリット、コンビハンマーとの違いについて解説していきました。

この他にもDIYや電動工具に関する知っておきたい知識は、まだまだあります。

ぜひ、この他の関連記事も読んで参考にされてみてください。

関連記事

不要な工具は

ハンズクラフトへ

工具専門で20年

買取価格に自信があります!

大切な工具だからこそ、工具専門店にお任せください。